|

| ▲ 실학박물관 특별기획전 사진=경기문화재단 |

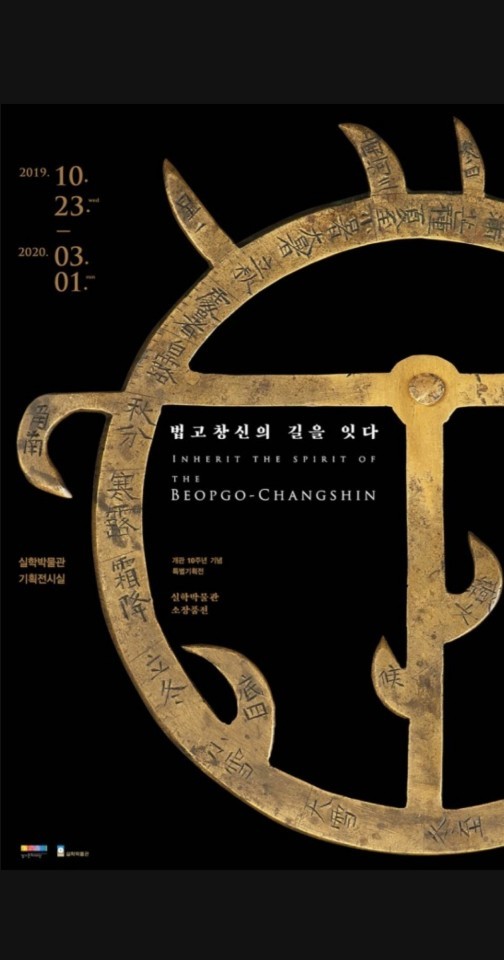

경기문화재단 실학박물관은 개관 10주년을 맞이하여 10월 23일부터 2020년 3월 1일까지 “법고창신의 길을 잇다” 특별기획전을 개최한다.

실학박물관은 혼개통헌의의 보물 지정(보물 2032호)을 기념하고 법고창신法古創新의 정신을 오늘에도 계승한다는 취지 아래 10년 동안 수집하고 기증받은 소장 유물을 중심으로 한 특별기획전을 마련하였다. 이번 전시의 제목인 법고창신은 옛것을 본받되法古 변용할 줄 알아서知變 새로운 것을 만들어낸다는 뜻으로, 실학의 핵심 사상이다. 전시는 크게 실학자의 저술과 간찰, 서화, 과학 등 총 4부로 구성되었다.

1부 저술에는 박세당의 장자 주석서인 '남화경 주해산보'를 비롯하여 박지원의 친필 초고 '백련관잡록' 등 실학자들의 다양한 저술들이 전시될 예정이다. 실학자들은 누구보다도 왕성한 지식 욕구가 있었던 인물들로 누구보다도 많은 저술을 남겼다. 다산 정약용이 생전에 500여권을, 혜강 최한기는 1,000여권의 책을 지었다고 전한다. 또한 실학자들은 지식의 진보를 이루고자 한 인물들로 서계 박세당은 조선시대 어떠한 학자도 시도한 적없는 '노자'와 '장자' 주석서를 저술하여 주자학으로 획일화된 조선 사회에 일침을 던졌다. 아울러 이번 전시에는 다산 정약용의 대표적인 경세서인 '경세유표'가 가장본(家藏本)으로 전시된다. 가장본은 다산가에서 소장한 판본으로 자료적 가치가 크다.

2부 간찰에서는 순암 안정복을 비롯하여 번암 채제공, 다산 정약용, 추사 김정희 등 친필로 쓴 간찰이 전시될 예정이다. 우리 선조들은 교류의 방식으로 간찰簡札을 사용했다. 간찰은 오늘날의 편지를 말한다. 편지 쓰는 일은 선비들의 중요한 일과 중의 하나였고 실학자들은 특히 간찰을 많이 남겼다.

실학박물관에는 총 200여건의 간찰이 소장되어 있다. 이 중 8편의 편지가 이번 전시에서 선보인다. 손녀의 혼사를 앞두고 혼사비용을 걱정을 하는 할아버지 순암 안정복, 헤어진 벗을 그리워하는 강산 이서구, 동년배들은 다 죽고 혼자 남은 쓸쓸함을 토로한 다산 정약용, 조부 박지원과 함께 연행길을 떠났던 소년 장복이의 후손을 찾아 함께 연행을 떠난다는 박규수의 친필 편지를 만날 수 있다.

3부는 서화이다. 실학박물관 소장 서화류에는 인물을 그린 초상화가 많다. 그 가운데 경기도 양주 금촌에 세거한 청풍김씨 문중의 인물 - 잠곡 김육을 비롯하여 그의 아들 김우명, 손자 김석주, 5세손 김시묵- 초상화가 대표적이다. 이번에 전시될 김육 초상 3점과 김석주 초상 1점은 중국 화가가 그린 것으로 17세기 중국 초상화의 유입과 그에 대한 인식을 파악할 수 있는 중요한 유물이다. 청풍김씨는 현종의 정비이자 숙종의 어머니인 명성왕후의 부친 김우명에 이어 정조의 정비인 효의왕후의 부친 김시묵에 이르기까지 대대로 왕비를 배출한 가문이다. 이번에 전시될 초상화의 또 다른 한 축은 김정희와 그 일파의 초상화이다. 나이 47세와 54세에 그려진 추사 초상화 초본은 지금까지 알려진 초상화와는 전혀 다른 유형으로 이번 전시에서 최초로 공개된다. 아울러 '추사일파초상화첩'에는 김정희, 신헌, 조희룡, 이상적, 조인영, 허련, 조광진, 초의선사 등 추사를 비롯하여 그와 교류했던 8명의 인물이 차례로 그려져 있다. 이 중 조희룡, 조광진, 이상적을 그린 초상화는 거의 알려진 바가 없어 매우 희귀한 자료이다.

4부 과학에서는 보물로 지정된 유금의 혼개통헌의를 비롯하여 박규수의 간평의와 평혼의 등 서양천문학의 영향을 받아 제작된 천문기기와 세계지도들이 전시될 예정이다. 17세기 이후 서양의 자연과학 지식이 전래되면서 천문학과 지리학이 발전하였는데 그 선두에 선 인물들이 실학자들이다. 18세기에 들어와 유금의 혼개통헌의를 비롯하여 박규수의 간평의와 평혼의 등 서양 천문학의 영향을 받은 의기들이 실학자들에 의해 제작되었다. 조선후기에는 지구가 둥글다는 세계관을 토대로 「황도남북총성도」와 「지구전후도」 등 새로운 형태의 천문도와 세계지도가 제작되었다. 아울러 최한기의 「지구전후도」에서 볼 수 있듯이 세계지리에 대한 인식이 획기적으로 변화한 것을 이번 전시를 통해 확인할 수 있을 것이다.

김태희 실학박물관장은 이번 전시를 앞두고 “개관 10주년을 맞아 지난 10년의 성과에 만족하지 않고 실학자들이 추구했던 법고창신의 길을 잇는데 노력을 아끼지 않겠다”고 약속했다.

이번전시는 오는 10월 23일(수)에 개막하여 2020년 3월 1일까지 전시된다. 대표유물은 다음과 같다

■ 혼개통헌의渾蓋通憲儀(조선 1787년) 보물 2032호

|

| ▲ 혼개통헌의渾蓋通憲儀(조선 1787년) 보물 2032호 |

실학자 유금(柳琴, 1741-1788)이 1787년에 만든 아스트롤라베(Astrolabe)이다. 아스트롤라베라 불리는 휴대용 천문기기는 마테오 리치와 이지조에 의해 ‘혼개통헌의’라는 이름으로 1607년 중국 명나라에 소개되면서 천체를 이해하고 계산하는 데 가장 실용적이면서 정확한 아날로그 시계 역할을 하였다. 혼개통헌의는 3차원의 구면천체를 평면에 옮겨 놓은 것으로 지구가 둥글다는 지원설과 함께 동아시아에 새로운 천문관을 심어주는 데 큰 역할을 하였다.

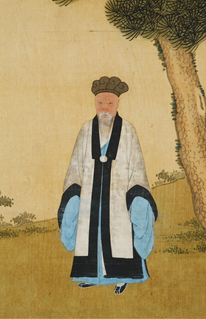

■ 소나무 아래 서 있는 김육 초상화 潛谷金文貞公小像(조선 1637년)

|

김육이 1637년 북경에서 호병을 만나 공복초상화와 함께 그려온 초상화이다. 화면 속 김육은 용관에 학창의를 입고 소나무 아래 서있는 모습이다. 좌측상단에 ‘화학도인(龢鶴道人)’과 함께 ‘호병지인(胡炳之印)’이라는 백문방인이 선명하게 찍혀 있어 그림을 그린 이가 호병임을 알 수 있다. 초상의 얼굴은 공복초상화가 정면상인 것과 달리 측면으로 묘사되었으나, 표현 기법은 매우 유사하다.

■ 완당선생 54세 초상 阮堂先生肖像(조선시대 19세기)

|

| ▲ 완당선생 54세 초상 阮堂先生肖像(조선시대 19세기) |

1839년 봄에 그려진 추사 김정희의 54세 초상화 초본이다. 화면 우측 상단에 “완당선생의 진영, 기해년 봄에 낭금이 그리다(阮堂先生眞, 歲己亥春 朗昑寫).”라고 묵서하였다. 여기서 낭금이란 인물은 누구인지 확인하기 어렵다.

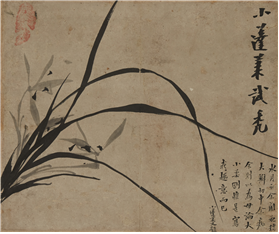

■ 소봉래 난 小蓬萊蘭(조선 19세기)

|

| ▲ 소봉래 난 小蓬萊蘭(조선 19세기) |

추사는 그림 중에서 난초가 가장 어렵다고 했다. 산수·매죽·화훼·물고기 등은 각 장르마다 대가를 낳았지만 유독 난초만은 특별히 소문난 이가 없고, 이름난 문인화가도 난초를 잘 그리지 못하는 이유는 바로 이런 어려움 때문이라고 했다. 추사는 난초그림도 글씨와 마찬가지로 고전을 통하여 새로운 창출로 나아가는 '입고출신(入古出新)'의 자세를 견지했다.

추사 김정희가 화제에서 언급한 수월水月은 임희지(林熙之, 1765-?)로 대나무와 난초를 잘 그린 역관 출신의 문인이다. 임희지의 묵죽은 강세황과 병칭될 만큼 명성이 높았으며, 묵란은 오히려 강세황 보다 나았다고 한다. 소봉래는 추사고택 뒷산인 오석산의 경치가 작은 금강산처럼 빼어남을 의미하며 추사 자신을 가리킨다.

小蓬萊試禿

水月云 余蘭花稍瓣 切中余病

余則以爲毋論大小柔强 惟是寫我趣意而已

小蓬萊又題

소봉래가 무딘 붓으로 그리다.

수월이 “나의 작은 난초는 꽃잎이 조금 크다.”라고 내 단점을 정확히 지적하였다.

나는 크든 작든 부드럽든 강하든 따지지 않고 오직 내 취의대로 그릴 뿐이다.

소봉래가 다시 쓰다.

[저작권자ⓒ 미디어시시비비. 무단전재-재배포 금지]

![[News Hot] 박지원 "김주애, 김정은 후계자 아냐…서방유학 추정 아들 은폐"](/news/data/20250909/p1065576049058857_654_h2.png)

![[Issue Hot] '질 나쁜 나랏빚' 2029년 1천360조…4년간 440조↑](/news/data/20250908/p1065568328401949_414_h2.png)

![[Issue Hot] 헌법상 '검찰총장'→공소청장…‘위헌’ 논란](/news/data/20250906/p1065582256610039_438_h2.png)