조선후기 실용정신을 바탕으로 민생을 개선하려는 노력의 집약체인 '임원경제지'의 저자 풍석 서유구(徐有榘,1764~1845) 선생 기념관이 지난달 26일 전주 한옥마을에 개관됐다. 이를 계기로 본지는 농사와 음식, 의류, 건축, 건강, 의료, 의례, 예술, 지리, 상업 등 16개 분야 총 113권, 2만8천개의 표제어로 엮어진 방대한 실용백과사전 '임원경제지' 기획연재를 통해 서유구 선생의 조선경제 자립과 일상에서의 개혁정신을 되짚어본다. <편집자주>

진보적 실용주의 정신을 토대로 한 풍석 서유구(徐有榘,1764~1845) 선생의 ‘임원경제지(林園經濟志)’는 ‘임원십육지(林園十六志)’로 혼용하여 사용했다. 도쿄도립중앙도서관에서 발견된 ‘금화경독기’와 규장각본 ‘본리지’서문과 ‘오비거사생광자표(1842년)’등의 기록으로 볼 때 저술과정에서 ’임원십육지‘로 명칭 했다가 완성 시기에 ’임원경제지‘로 정리했다는 것이 연구자의 견해다.

‘임원십육지’는 저술 초반부터 염두하고 쓰였던 제목이고 ‘임원경제지’는 전체 주제를 하나로 묶어 내용을 짐작하게 한다. 저자가 원 저작에서 책 표지와 책 내용에서 두 개의 명칭 ‘임원십육지’와 ‘임원경제지’를 사용하므로 생긴 혼란이었으나 교과서와 역사 서적에 ‘임원경제지’로 표기 되면서 최근 ‘임원경제지’가 일반적인 명칭이 되었다.

|

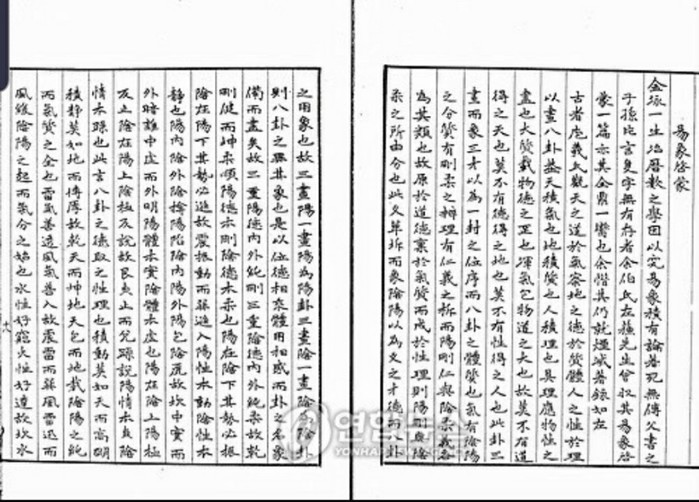

| ▲ ‘금화경독기(金華耕讀記)’ 서유구가 엮은 농정서로 농정을 비롯한 사회전반에 거친 문제들을 서술한 농촌의 가정백과사전. (사진-출판사자연경실) |

‘임원경제지’는 필사본 중 초고인 오사카본에 ‘십육지’ 인(引)과 예언(例言)이 따로 묶여 있다. 서문은 집필 배경과 구성에 관한 내용을 1~7번으로 구분 해 정리한 것이다. 서문의 첫 번째는 시골 생활에서 필요한 내용을 부로 나누고 표제를 세운 다음 여러 책을 조사해 채웠다고 했고 임원(林園)을 제목에 붙인 이유에 대하여는 “벼슬하여 세상을 구제하는 방법이 아님을 밝히기 위함이라”했다.

두 번째는 농사와 요리, 가축을 기르고 사냥하는 방법과 날씨 변화를 예상하는 법과 집 짓는 법을 수집하였다고 했다. 세 번째는 사는 땅이 다르고, 관습이 다르고, 과거 현재의 격차가 다르므로 “오로지 우리나라를 위해서 당장 적용할 것을 가려 뽑았다”고 기록되어 있다. 이어서 내용을 구별하여 16개로 지(志), 곧 줄거리(綱)를 작성하고 큰제목(大目)과 작은 조목(細條)을 두었음을 설명했다.

풍석 서유구 선생은 농학, 천문학, 상수학, 명물도수지학(名物度數之學)등의 가학(家學)과 정조(正朝)의 정책과 ‘이용후생’의 영향을 담아 지식과 삶을 잇고, 지식과 백성을 이어서 민생을 일으키고 사회를 개혁하고자 실용의 저서 ‘임원경제지’를 엮었다.

|

| ▲ '임원십육지(林園十六志)' 표지 오사카본 (사진-임원경제연구소) |

임원십육지(林園十六志) 서문

1. 무릇 사람이 세상을 사는 데에는, 벼슬하거나 벼슬하지 않고 집에 들어앉아 사는 두 가지 길이 있다. 벼슬할 때에는 세상을 구제하고 백성들에게 베푸는 것에 힘써야 하고, 벼슬하지 않을 때에는 힘써 일하여 먹고 살면서 뜻을 기르는 것에 힘써야 한다.

세상을 구제하는 구체적 방법을 살펴보면 모두 정치와 교화에 반드시 필요한 것이어서, 이에 대해 골고루 갖추어 서술한 책은 원래 많았다. 그러나 시골에 살면서 뜻을 기르는데 필요한 책은 수집해 놓은 것이 거의 없다. 우리나라는 겨우 『산림경제』 한 책 밖에 없는 실정이나, 이 책은 군더더기가 많은 데다 채록한 내용도 협소하여 이것을 흠으로 여긴 사람이 많았다.

이런 이유로 여기에서는 시골에서 사는데 필요한 내용을 대략 채록하여 부部로 나누고 표제어[目]를 세운 다음, 여러 책을 조사하여 채워 넣었다. 이 책에 ‘임원’으로 제목을 붙인 까닭은, 벼슬하여 세상을 구제하는 방법이 아님을 밝히기 위해서이다.

2. 무릇 밭 갈고 베 짜고 작물을 재배하고 나무를 심는 기술과, 음식을 만들고 가축을 기르고 사냥하는 방법은 모두 시골에 사는 사람에게 필수이다. 또 날씨의 변화를 예상하여 농사에 힘쓰고, 터를 살펴보아 살 만한 곳을 가려 집을 지으며, 재산을 늘려 생계 문제를 경영하고, 기구를 구비하여 사용에 편리하도록 하는 일도 역시 마땅히 있어야 할 것들이다. 이 때문에 지금 자료들을 수집한 것이다.

그러나 힘써 일하여 먹고서는 일들에 대해서 참으로 잘 갖춰져 있다고 해서 시골에서 수양하는 선비가 어찌 먹는 일에만 신경 쓸 수 있겠는가? 화초 가꾸는 법을 익히고, 글과 그림을 바르게 공부하는 것에서 보양하는 방법에 이르기까지도 그만둘 수 없는 일들이다. 의약 같은 것은 궁벽한 곳에서 위급할 때 쓸 수 있고, 경사나 흉사 때의 예식도 이를 공부하고 실행에 옮길 수 있도록 대략 첨가해야 할 것이라서 이에 관한 것들도 함께 수록했다.

3. 인간이 살아가는 데 사는 땅이 각기 다르고 관습과 풍속이 같지 않다. 그러므로 시행하는 일이나 필요한 물건은 모두 과거와 현재의 격차가 있고 나라 안과 나라 밖의 구분이 있게 된다. 그러니 중국에서 필요한 것을 우리나라에서 시행하는 것이 어찌 장애가 없겠는가?

이 책은 오로지 우리나라를 위해 나온 것이다. 그래서 자료를 모을 때 당장 적용 가능한 방법만을 가려 뽑았으며 그러하지 않은 것은 취하지 않았다. 또 좋은 제도가 있어서 지금 살펴 행할 만한 것인 데도 우리나라 사람들이 미처 강구하지 못한 것도 모두 상세히 적어 놓았다. 이는 후세 사람들이 이들을 본받아 행하게 하고자 해서이다.

4. 이 책은 내용을 구별하고 종류별로 모아 모두 16개로 ‘지志’를 작성했다. 이것이 큰 줄거리[綱]가 된다. 각 지의 안에는 큰 제목[大目]을 두어 그 아래 내용을 안내하고 있다. 큰 제목 아래에는 작은 조목[細條]을 두어 그것을 따르도록 했고 이 작은 조목 아래에다 여러 서적을 살피면서 내용을 채웠다. 이것을 ‘지’를 구성하는 방식이다.

여러 책을 살펴 정리하다 보니 내용이 많고 복잡하여 섞이기 쉽다. 이 때문에, 인용한 부분의 요지를 뽑아 표제어를 붙였는데, 표제어는 서너 자 또는 여러 자로 첫머리에 두어 테두리【 】를 둘렀다. 이어서 조사한 내용을 그 아래에 채워 넣었으며 글의 끝부분에 인용서적의 이름을 기록했다.

5. 큰 제목으로 다루는 곳에서는 발췌한 내용을 먼저 채워 넣고 말미에 인용서적을 기록하였다. 소주小注의 경우에는 인용서적을 네모를 둘러 맨 앞에 표시했다.

6. 인용문 가운데 이해하기 어려운 글자가 있으면 그 글자의 음과 뜻을 풀이하되, ‘안案’ 자를 덧붙여 구별했다.

7. 인용해 넣은 책 내용 중에 혹 따져 볼 만한 것이 있으면 ‘안案’을 덧붙여 주석을 따로, 또 ‘안案’ 자에 네모를 둘러 구별했다. ('임원경제지 개관서' 정명현이 옮긴 서문 인용)

[저작권자ⓒ 미디어시시비비. 무단전재-재배포 금지]

![[News Hot] 박지원 "김주애, 김정은 후계자 아냐…서방유학 추정 아들 은폐"](/news/data/20250909/p1065576049058857_654_h2.png)

![[Issue Hot] '질 나쁜 나랏빚' 2029년 1천360조…4년간 440조↑](/news/data/20250908/p1065568328401949_414_h2.png)

![[Issue Hot] 헌법상 '검찰총장'→공소청장…‘위헌’ 논란](/news/data/20250906/p1065582256610039_438_h2.png)