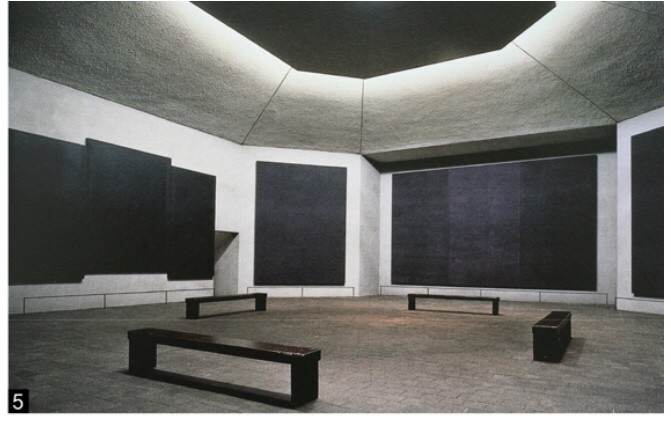

미국 텍사스주의 휴스턴에 위치한 한 예배당에는 불랙의 커다란 작품들이 설치되여 있습니다.

예배당에 오는 많은 분들이 그 공간에서 뜨거운 눈물을 흘린다고 합니다.

아무런 형상이 없는 불랙칼라만 칠해진 작품 앞에서 사람들은 어떤 위로를 받고 감동을 받는것 일가요?

우리는 주관의 통제하에 세상을 평가하고 판단하는데 익숙하며 그 주관은 오랜세월 교육에 의한 정보의 이입과정을 거치며 형성 됩니다.

거기에다 생존이라는 가장 절박한 자신에게 부여된 과제는 환경이 제시한 가치관적 욕구로 종속됩니다.

대부분의 군중은 이름난 화가들의 작품세계와 가치에 대해 몰라도 작품값이 높다거나 명성의 형상에 쉽게 열광하고 호응하게 됩니다.

마크로스크는 시각적인 화려함과 아름다움 보다 더 깊고 웅장한 미시적 심혼의 공간을 표현 했습니다.

어둠속에 빛이 존재 하지 않으면 형상이 두러나지 않으며 인간은 보여짐과 바라봄이라는 타자와의 관계에서 벗어나 오로지 자신의 내면을 바라보게 됩니다.

어둠속에 있다고 해서 존재하지 않는것은 아니며 눈앞에 형상이 감추어져 있다고 해서 없는것은 아니죠.

사람은 눈에 보이는것만 믿으려 하지만 우리는 보이지 않는 많은 형상을 가슴에 간직하고 있어요.

부모와 친척, 형제와 사랑하는 사람들이 아무리 관계안의 거리가 가깝다고 해도 자신만의 세계에 대해 얼마나 알고 이해해줄수 있을가요?

세상에 진실은 존재하지 않는다, 다만 해석만이 존재할 뿐이다 (프리드니히 니체)

어쩌면 작품앞에서 눈물흘리던 그분들은 작가가 만든 무한의 공간에서 타인이 보지 못했던 외면했던 자아들을 보았을수도 있습니다.

우리는 왜? 라는 질문보다 어떻게? 라는 질문에 이미 중독되여 살죠. 현실이 각박하니 문제의 원인보다 해결의 방법론에 더 절박할지도 모릅니다.

자기변명과 자기합리화에 익숙한 현대인은 결정에 대한 오류의 근거보다 빨리 판단하는데 급급합니다.

보이지 않는 어둠에는 수많은 형상들이 은거해 있으며 좋다와 나쁘다 라는 이분법적 사고와 사회통념의 통제에서 벗어날수 있죠.

거시적 유혹과 압박에 익숙한 우리의 마음에 타인들이 정한 기준에 따라 스스로의 모습들을 걸러내고 제거하며 살아가는 영혼은 행복할가요?

정신분석학의 권위자 쟈크라캉은 이성에 의해 걸러진 자아는 무의식에 누적될뿐 소멸되지 않는다고 합니다. 어쩌면 인간이 가지고 사는 아킬레이스 건같은 “외로움”은 버려지고 누적된 자아의 메아리 일지도 모르죠.

위로는 밝음의 형상에 기대는 타의존적 욕망의 해소가 아닌 잘못한 자신, 상처받은 자신, 실수를 한 자신, 고통스로워 하는 자신을 보듬어 주는거라 생각하네요.

화가가 그림을 형상을 표현할 능력이 없을가요?

있다는 없다 안에서 존재를 증명할뿐 이지만 보이지않는다고 존재하지 않는건 아닙니다.

자신의 재능과 주관의 인정욕구를 버리고 많은이의 진심을 안아주려는 작가의 마음에 존경스러워 집니다.

좋은 작품은 많은이 들에게 위로를 줍니다. 설사 그것이 거시적 시각으로 화려하거나 아름답지 않아도 말이죠...

~내 마음이 위로 받는 날~

[저작권자ⓒ 미디어시시비비. 무단전재-재배포 금지]

![[Issue Hot] 유럽, 폴란드 '러 드론 격추'에 강력 연대…방공망 강화 논의](/news/data/20250911/p1065582217641578_739_h2.png)

![[News Hot] 박지원 "김주애, 김정은 후계자 아냐…서방유학 추정 아들 은폐"](/news/data/20250909/p1065576049058857_654_h2.png)

![[Issue Hot] '질 나쁜 나랏빚' 2029년 1천360조…4년간 440조↑](/news/data/20250908/p1065568328401949_414_h2.png)